葛利格無疑是個絕對愛國的民族主義者,他一生的思想與創作也都與挪威緊緊聯繫在一起,因為他說過:「無論祖國的前途為何,只要將我與挪威拉開,那就等於砍掉我的雙臂與雙腿。」他又說:「只有在民族的基礎上,我才能發展我的音樂,為我指引方向的是我們挪威的民歌。」因此他的創作中許多鋼琴抒情小品和聲樂作品(包括百餘首抒情獨唱曲)都與挪威民族有關。如歌曲《來自祖國》(1894),以淳樸的民間曲調,表達了對祖國真摯的感情,鋼琴曲《祖國之歌》(1868),以古挪威民間敍事歌的莊嚴風格,讚頌了民族歷史的光榮,詩人比昂松特為此曲配上《前進!這是我們先輩們的戰鬥呼喚》的詩篇,借頌揚祖先的業績,為現實的民族獨立鬥爭呐喊。在合唱《水手之歌》(1868)、《鄉土在望》(1870)和許多民族題材的作品裏,都以鮮明的民族情調表達了維護民族尊嚴和爭取獨立的願望,適應了當時挪威歷史發展的潮流,具有一定的歷史意義。

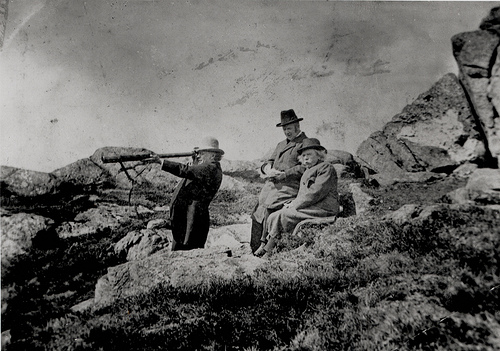

喜好大自然的葛利格

同時由於葛利格生性喜好自然,與世無爭,所以能在37歲的年紀就遠離塵囂,半隱居在鄉間從事音樂創作。因此在葛利格的創作題材中,除了表達民族意識之外,也常以音樂表現了北國挪威壯闊秀麗的自然風光,以及農村山區的民間生活和童話傳說中的奇幻形象。例如以民間歌曲、舞曲為素材寫的鋼琴曲《挪威民間生活素描》(1871)、《挪威農民舞曲》(1903)等,特別是最能代表他的創作特點的鋼琴抒情小品(共66首,分別編為10集發表)。在這些作品裏,通過民間曲調和精雕細刻的藝術提煉,借著景物抒懷情感,將挪威的大自然和民間生活乃至神話世界,都描繪成一幅幅色彩瑰麗、風格質樸的音樂水彩畫。也極出色地再現挪威民間節日和農村婚禮的歡樂場景,讓傳統的挪威民間舞曲哈林、斯普林的熱情奔放和活潑的旋律悠揚響起,以藝術化表現出西部峽灣地區鄉土提琴手所拉奏出的五度和絃音響和山區牧民的牧牛歌調,更生動地刻劃了民間童話裏山妖、風精、侏儒等奇幻形象。

不過在雄壯威武的面貌之外,葛利格其實也有溫潤動人的一面。他在許多以個人精神生活為題材的抒情歌曲裏,也能適切地表達了人生的悲歡離合,歌頌出愛情、母愛和友誼,為已然消逝的日子寫出嘆惜的哀調,也為孤獨的流浪漢唱出了同情的短歌。例如在葛利格的《我愛你》(1864)、《茅舍》(1869)、《游吟藝人之歌》(1876)《母親的憂傷》(1868)等較為隨性的浪漫抒情歌曲裏,他細膩的刻劃出獨具一格的藝術意境,筆調簡潔,形象真切,加上滲透著強烈的挪威民族的浪漫主義感情色彩,別具動人的藝術魅力。這種出自人性的美麗,或許才是葛利格的音樂歷經百年至今不衰,始終受到樂迷喜愛的真正理由吧。

形影不離的葛利格伉儷

|

葛利格生平年表 |

|

|

1843年 |

6月15日生於挪威西南部的卑爾根 |

|

1849年 |

開始隨母親學習鋼琴 |

|

1858年 |

得到奧勒‧布爾推薦進入萊比錫音樂院就讀 |

|

1861年 |

前往瑞典的卡夏曼,以鋼琴演奏者的身分初次登上舞台公演 |

|

1862年 |

自萊比錫音樂院畢業,回到家鄉卑爾根舉行首次個人音樂會 前往丹麥首都哥本哈根 |

|

1864年 |

開始醉心於挪威民族音樂風 |

|

1865年 |

與理察‧諾德羅克等人共同組成名為「優特琵」的音樂團體 |

|

1866年 |

搬到挪威首都克理斯天尼亞(即現在的奧斯陸)定居 |

|

1869 年 |

收到李斯特來信邀請,並在挪威政府資助下前往羅馬與李斯特會晤 |

|

1872 年 |

入選瑞典音樂學院的院士 |

|

1890 年 |

入選法國藝術學院的院士 |

|

1893 年 |

英國劍橋大學贈與他名譽音樂博士學位 |

|

1903 年 |

葛利格的半身銅像被放進萊比錫布商大廈音樂廳 在巴黎錄製了自己的鋼琴演奏 |

|

1907 年 |

9月3日在卑爾根的旅館中去世,享年64歲 |

Edward Grieg : Landerkennung

Edward Grieg : Varen (Last Spring) by Sissel Kyrkjebø